أخطر ما يُقال عن الموارد: “أنّ قِلّتها قَدَر، بينما إهدارها اختيار”. قديمًا قيل: إن الأرض تَضِيق بنا. وإنّ الأرحام تُنْجِب أكثر مما تُنْبِت الحقول.

ومنذ قرون، تنبَّأ توماس مالتوس، بأن الإنسان سيأكل نفسه، لا من الجوع، بل من الكثرة. وقد دَوَّن أفكارَه كمن يُنْذِر بأن الجوع قادم لا محالة، فصَدَّق الناس أنَّ زيادة البشر تَعني نُدْرَة الخُبْز، وصارت عقيدة بلا دليل. لكنَّ الأرض كانت أكرم من نبوءته، والزمن أنصفَها.

لم تكن المجاعة وليدة الأرحام، بل نتاج الجشع وسوء التوزيع. فهل كانت الأزمة في التعداد، أم في العَدْل؟ وهل حقاً ضاقت الأرض بأهلها، أم ضاقت صدورنا بالحقائق؟

في عام 1798، كَتَب مالتوس أطروحة حول “مبدأ السكان”؛ يقول فيها: إنّ عدد السكان يزداد بطريقة متسارعة، بينما الغذاء لا يُواكِب هذه الزيادة؛ لأنه ينمو بخطًى ثابتة، ما يعني حتمية المجاعة والانهيار؛ لأن الأرض ببساطة لا تستطيع إطعام هذا الكَمّ من البشر.

في القرن العشرين، وبينما كانت النظرية تُناقَش في كتب الاقتصاد، تسلَّلت بهدوء إلى دهاليز السياسة العالمية. واستُخْدِمَت لتمويل برامج تحديد النَّسْل في العالَم النَّامي، وكأن الغاية ليست إطعام الناس، بل تخفيض عددهم. حتى بعض السياسات سَعَتْ لتقنين عدد المواليد بدلاً من تحسين سُبُل العيش.

لكنْ ما الذي حدث فعلاً؟ هل صَدَقت نبوءة مالتوس؟ على العكس تماماً. فمنذ عام 1990م وحتى 2019م ارتفع عدد سكان العالم بنسبة 45%، لكنَّ إنتاج الغذاء لم يتراجع. بل على العكس، ارتفعتْ كمِّيَّات الغذاء التي تم إنتاجُها بنسبة 61%، وقد زادت السُّعْرات الحرارية المتاحة للاستهلاك الغذائي في العديد من أنواع الطعام مثل الفواكه والزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية بوتيرة أسرع من معدلات النمو السكاني في هذه الفترة.

ليس هذا فحسب، بل من المتوقع أن تزداد السُّعرات الحرارية المتاحة من الطعام بشكلٍ عام بنسبة 44% عام 2050م، ومن المحاصيل الزراعية بشكلٍ خاصٍ بنسبة 47%، وهذا لا يُشير إلى نُدْرَة، بل إلى وَفْرَة تتزايد رغم تزايد معدلات النموّ السكانيّ. ومع ذلك، لا تزال المجاعات قائمة، والجوع يَقتل الملايين.

تقول نظرية النُّدرة: إن الخيارات تُصْنَع تحت ضَغْط محدودية الموارد، بافتراض ضمني بأن الموارد نادرة بالفعل. والحقيقة أنَّ معظم مشاكل العالم اليوم لا تأتي من النُّدْرة الطبيعية. فالهَدْر العالَمي في الغذاء يتجاوز 30% من الإنتاج سنوياً، وهو ما ينعكس بدَوْره على انخفاض حِصَّة بعض السكان في الدول النامية والفقيرة من الغذاء، فأطنان الطعام التي يتمّ هَدْرها سنوياً يُمْكِنها أن تُحقِّق الإطعام للدول الفقيرة إذا ما تم الحفاظ عليها، فالأمر يتعلَّق بعدم تحقيق عدالة التوزيع وعدم الحفاظ على الطعام وليس نُدْرته.

ما نراه اليوم من أزمات غذائية لا تَرتبط بنُدْرَة الطعام، بل بسُوء التوزيع، والحروب، والأزمات الاقتصادية، والفساد. نحن لا نُعاني من قلَّة القمح. بل من كثرة الحواجز التي تَمْنع وصوله، لسنا في أزمة مياه. بل في أزمة إدارة مياه.

المجاعات التي وقعت في الصومال وإثيوبيا واليمن لم تكن لأن الأرض جفَّتْ؛ بل لأنَّ الأنظمة فاسدة، وسلاسل الإمداد فاشلة، والعالم أغلق عينيه. في حين يُترك ملايين الناس للجوع المزمن. ورغم ذلك، ما زالت الخطابات الدولية، حتى اليوم، تتحدَّث عن “خطر السكان”، وكأن الإنسان هو العدوّ، وليس الضحية.

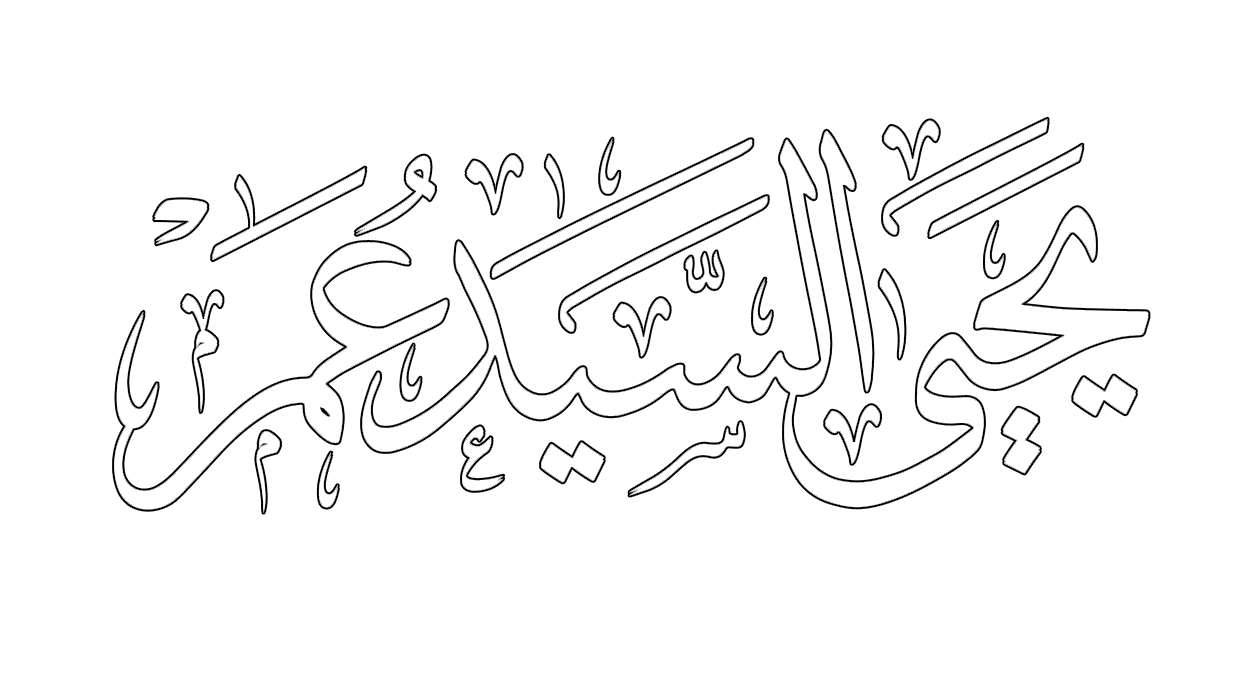

الشريعة الإسلامية أوضحت قضية الموارد، ونظرة الدين الإسلامي أن الموارد تزداد بزيادة البشر، فعندما كان عدد السكان بضعة ملايين كانت الموارد تَكفيهم، وعندما بلغ البشر عدة مليارات ما تزال الموارد تكفيهم. فالموارد تزداد بزيادة البشر، قال الله -جل جلاله-: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦]، وقال تعالى عن الأرض: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت:١٠].

أما انتشار الجوع فيعود إلى سوء توزيع الموارد، وهذا يظهر واضحاً في قول الإمام علي -رضي الله عنه-: “ما جاع فقيرٌ إلا بما مُتِّعَ به غَنِيٌّ”. فالموارد والأرزاق مخلوقة بما يكفي الخلائق بلا زيادة أو نقصان. إلا أن سوء الإدارة يجعل الفقير يجوع بنفس المقدار الذي أتْلَفَه الغَنِيّ.

الوضع المأساوي في غزة، والمجاعة والنقص الحادّ في مستلزمات الحياة دليل واضح على أن المشكلة ليست في نُدرة الموارد، بل في سوء توزيعها، واليوم يواجه 650 ألف طفل خطر الموت بسبب الجوع، و60 ألف امرأة حامل يواجهن خطر الإجهاض بسبب سوء التغذية، و112 طفل يدخلون المستشفى يومياً بسبب الجوع المفرط.

وهذه الأزمة الخطيرة سببها الحصار وإغلاق المعابر، وحرمان الناس من أبسط الحقوق، وهي الطعام.

وعلى الجانب الآخر، هناك مجتمعات عديدة تعاني من التُّخمة وهَدْر كبير للطعام، وهذا المشهد القائم على تناقضين؛ شعب جائع وشعوب مُتخَمة؛ وهو تأكيد لفكرة أن الموارد كافية في حال تم توزيعها بعدالة.

خلاصة القول: اليوم، لا يمكن الحديث عن شُحّ الطعام بينما تُهْدَر ثُلُث المحاصيل، ويُلْقَى بها في القمامة. ولا يمكن أن نخاف من “العدد” بينما لدينا ما يكفي لإطعام الجميع مرتين. بعد أن فقدت خرافة “الاكتظاظ السكاني” صُمُودها أمام التطوُّر البشريّ، فالمدن لا تَمتلئ والحقول لا تُفارِق الإنتاج، لكنَّ التحدي الحقيقيّ هو: مَن يزرع؟ مَن يُوزِّع؟ مَن يُقرِّر؟ ومن يَستفيد؟