عام 1973 سماءُ “تشيلي” تمتلئُ بالطائراتِ العسكريةِ. أشْهُرٌ قليلةٌ فَصَلَتْ بينَ حياةٍ سياسيةٍ مضطربةٍ وحياةٍ أخرَى جديدةٍ، بحلولِ سبتمبر تمَّتِ الإطاحةُ بالرئيسِ سلفادور أليندي. وكانَ الانقلابُ بدايةَ قاسيةٍ تحولت إلى مُختَبرٍ لأفكار اقتصاديةٍ جديدةٍ.

وسطَ هذه الفوضى ظهرتْ سياسةٌ جديدةٌ: الخصخصةُ الواسعةُ، فتحُ الأسواقِ بلا قيودٍ، وخفضُ الدعمِ الاجتماعيِّ.

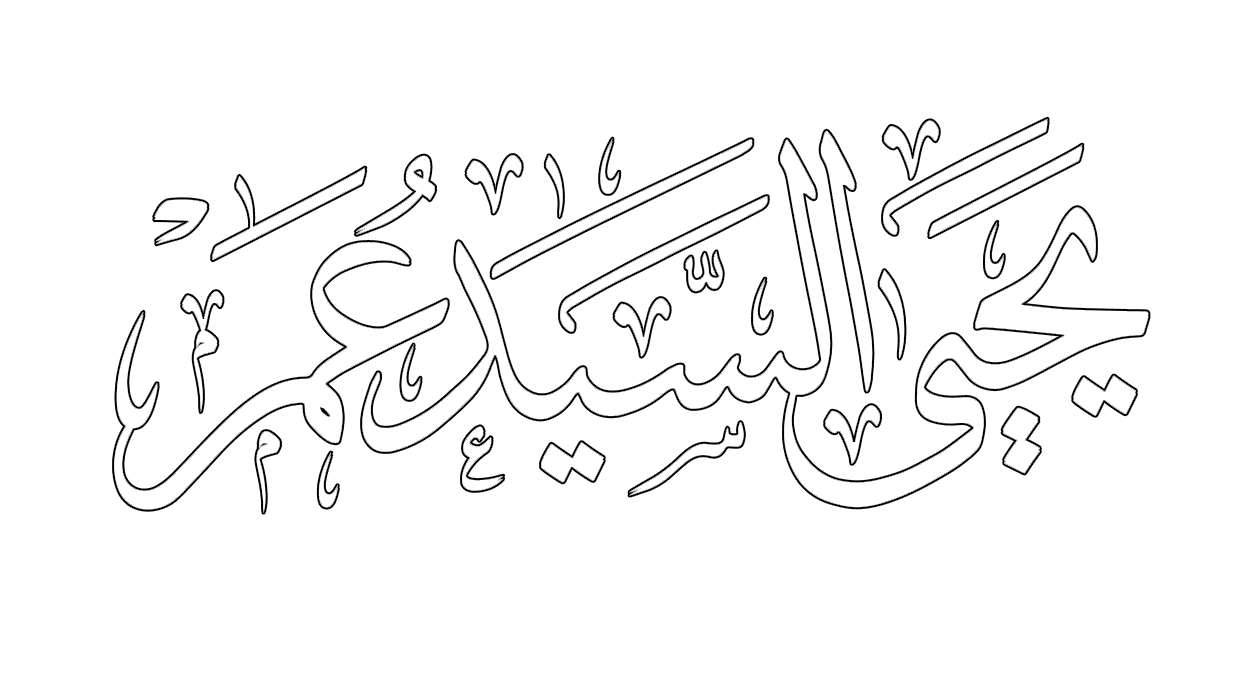

هذا المشهدُ المضطربُ لا يمكنُ قراءتُهُ فقطْ منْ زاويةِ الصراعِ السياسيِّ، بل له أيضًا زاويةٍ اقتصاديةٍ: كيفَ تُستغَلُّ لحظةُ الخوفِ الجماعيِّ لفَرْضِ سياساتٍ لم يكن لها أن تمر في الظروفِ الطبيعيةِ؟ هنا تحديدًا يظهر مفهومُ “عقيدة الصدمة” واللي جاء في كتاب الباحثةُ الكَنَديةُ نعومي كلاين Naomi Klein عقيدةِ الصدمةِ.

كلاين تقولُ: إنَّ الأزماتِ ليستْ مجردَ لحظاتٍ عابرةٍ، بلْ هي “فرصةٌ مثاليةٌ” لأولئك الذين يريدون تشكيلِ النظامِ الاقتصاديِّ من جديد.

في كتابهَا تشرحُ كيف انو الأزماتِ والكوارثَ الطبيعيةَ تتحوَّلُ إلى أدواتٍ لتفكيكِ النماذجِ الاقتصاديةِ القديمةِ وفَرْضِ أخرى جديدةٍ تحتَ شعارِ “الإصلاح” أو ما يمكنُ وَصْفُهُ بالمعالَجَةِ بالصدمةِ”. جوهرُ هذه العقيدةِ انو الإنسانَ حين يُواجِهُ الخوفَ الجماعيَّ يَفْقِدُ القدرةَ على المقاومةِ، فيصبحُ المجتمعُ ضعيف أمام أيِّ وصفةٍ جاهزةٍ تُقدَّمُ لهُ كعلاج للخروجِ منَ الأزمةِ.

في تشيلي: بعد الانقلابِ لم تُفْرَضْ فقط دكتاتوريةٌ عسكريةٌ، بلْ أُطلقتْ سلسلةً منَ الإجراءاتِ الاقتصاديةِ المتطرفةِ، واللي نُفِّذَتْ بدعمٍ منْ خبراءِ اقتصادٍ تبنَّوْا فلسفةَ السوقِ الحُرِّ. هذه السياساتُ لم تكنْ لتَحْظَى بأيِّ قبولٍ شعبيٍّ في مناخٍ ديمقراطيٍّ طبيعيٍّ، لكنَّهَا مرَّتْ بسهولةٍ في ظلِّ صدمةِ الخوفِ والقمعِ.

ما حدَثَ في تشيلي تكرَّرَ بنماذجَ مختلفةٍ. في التسعينياتِ، ومع انهيارِ الاتحادِ السوفييتي، وجدتْ روسيا نفسهَا في صدمةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ. لم يكنِ المجتمعُ مُستعِد لاي تحول اقتصادي، لكنْ تحتَ ضَغْطِ المؤسساتِ الدوليةِ وخبراءِ “العلاجِ بالصدمةِ”، جرى تحريرُ الأسعارِ، والتوجُّهُ نحوَ الخصخصةِ. والنتيجةُ بدلاً من اقتصادٍ تنافُسيٍّ، وُلِدَتْ طبقةُ الأوليغارشية التي سيطرتْ على كل من الثروةِ والسلطةِ.

هذا المثالُ يُظْهِرُ أنَّ الصدمةَ مو دائمًا هي قصف عسكري أو انقلاب دموي، بل ممكن تكون فراغ سياسي يَفتحُ البابَ أمامَ إعادةِ تشكيلِ الاقتصادِ بشكلٍ مختلف.

شرقُ آسيا في أواخر التسعينياتِ شهد صدمةً ماليةً من نوعٍ آخرَ. انهارتْ عُملاتُ تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية أمامَ ضَغْطِ المضاربين وتراجُعِ الثقةِ بالأسواقِ. اقتصاداتٌ مزدهرةٌ اتزلقت إلى ركودٍ حادٍّ في غضون أيام.

تدخلُ صندوقِ النقدِ الدوليِّ بقروضٍ مشروطةٍ، ترافقتْ مع سياساتِ تقشُّفٍ وخصخصةٍ وإعادةِ هيكلةٍ. وهنا بدأت التحديات، ملايين العُمَّالِ بلا وظائف، مع ارتفاع نِسَبُ الفَقْرِ.

الأزمةُ كانت صدمةً مثاليةً لفرضِ وصفاتٍ اقتصاديةٍ لم يكن لها أي قبول محلِّيٍّ. مرةً أخرَى، استُخْدِمَ الارتباكُ الجَمْعيُّ لتمريرِ ما كان مرفوضًا قبلَ الانهيارِ.

الأزماتُ لا تقتصرُ على السياسةِ أو المالِ. الكوارثُ الطبيعيةُ قد تتحوَّلُ إلى منصةٍ لإعادةِ توزيعِ المواردِ. بعدَ إعصارِ كاترينا في أمريكا عام 2005م، استُغِلَّتِ الكارثةُ لتمريرِ مشاريعَ خصخصةٍ واسعةٍ في مجالِ التعليمِ والإسكانِ. كثيرٌ منَ المدارسِ الحكوميةِ أُغْلِقَتْ لتبدأ على شكل مدارسُ خاصةٌ، وفي نفس الوقت بِيعَتْ مساحاتٌ شاسعةٌ منَ الأراضي المُدَمَّرَةِ للمستثمرين.

مرةً أخرى يَظْهَرُ جوهرُ “عقيدةِ الصدمةِ”: الأزمةُ تُولِّدُ فراغ، والفراغُ تتحرَّكُ فيه النُّخَبُ بسرعةٍ لفرضِ سياساتٍ جديدةٍ. لا فرقَ بينَ انقلابٍ عسكريٍّ، انهيارٍ ماليٍّ أو كارثةٍ طبيعيةٍ، الآليَّةُ واحدةٌ: استغلالُ الارتباكِ الجمعيِّ لإعادةِ صياغةِ قواعدِ اللُّعبةِ.

في العقدِ الثاني منَ القرنِ الحادي والعشرين، عاشتِ اليونانُ واحدةً منْ أسوأِ الأزماتِ الاقتصاديةِ. العجزُ الهائلُ في المُوازَنَةِ وتراكُمُ الديونِ وصل بها إلى حافَّةِ الإفلاسِ. وهنا، دخلتِ المؤسساتُ الدوليةُ على الخَطِّ، وفرضتْ سياسات قاسية مُقابِلَ حُزَمِ الإنقاذِ.

سياساتُ هذه الصناديقِ أدت إلى خَفْضِ أجورِ العاملين وارتفاعِ معدلاتِ الفقرِ. الهدفَ المُعلَنَ كانَ “إعادةَ الاستقرارِ”، لكنَّ النتيجةَ كانت تراجُعَ مستوياتِ المعيشةِ. الأزمةُ الماليةُ تحوَّلَتْ إلى أداةٍ لإعادةِ تشكيلِ الاقتصادِ وفقَ منطقِ السُّوقِ الحُرِّ، وهو بالضبطِ ما تُشِير إليه كلاين حين تصفُ كيف يُستغلُّ الخوفُ منَ الانهيارِ لتبريرِ سياساتٍ غيرِ شعبيةٍ.

جائحةُ كورونا قدَّمَتْ مثال جديد على هذا النمطِ. بينمَا انشغلَ العالَمُ بالنجاةِ منَ الفيروس، تسارَعَتْ عملياتُ التَّحوُّلِ الرقميِّ، وتضاعَفَتْ أرباحُ شركاتِ التكنولوجيا. وفي المقابِلِ، عانَى الملايينُ منَ البَطَالةِ وتوقف الدَّخْلِ.

بينَ النظريةِ والواقعِ، قد يَظُنُّ البعضُ أنَّ “عقيدةَ الصدمةِ” نوعٌ منْ نظريةِ المؤامرةِ. لكنَّ الأمثلةَ المُتراكِمَةِ عَبْرَ نصفِ قرنٍ تُوضِّحُ أنَّ هناكَ علاقةً بينَ الأزماتِ وسياساتِ إعادةِ الهيكلةِ. الفكرةُ هنا مو انو هناك من يصنع الأزماتِ، بل هناك من يجيد الاستفادة منها.

من تشيلي إلى روسيا، ومنْ شرقِ آسيا إلى اليونان، وُصولًا إلى جائحة كورونا، القاعدةَ واحدةٌ: حينَ ينهارُ النظامُ القديمُ تحتَ وَقْعِ الصدمةِ، تُولَدُ نافذةٌ لإعادةِ كتابةِ القواعدِ.

يبقَى السؤالُ: مَنْ يَربحُ مِنْ هذه اللحظاتِ؟ التاريخُ يروي لنا أنَّ المستفيدَ الأكبرَ همُ النُّخَبُ الاقتصاديةُ والماليةُ التي تَمتلكُ الأدواتِ للتَّحرُّكِ السريعِ. أمَّا المتضرر فَهُمُ المواطن الذي يجد نفسه أمامَ واقعٍ جديدٍ صِيغَتْ قواعدُهُ بخفة ومهارة دون أن يشعر.

خلاصةُ الأمرِ: “عقيدةُ الصدمةِ” ليستْ مُجرَّدَ كتابٍ أو نظريةٍ، بل هي عدسةٌ لفَهْمِ كيفَ يتكرَّرُ المشهدُ بأشكالٍ مختلفةٍ. الأزماتُ قادمةٌ لا محالةَ، لكنَّ الوَعْيَ بها قد يكونُ السلاحَ الوحيدَ الذي يَمْلِكُهُ المجتمَعُ لتقليلِ العواقب.