في ربيعِ 1914، جلسَ وليُّ عَهْدِ النمسا في سيارةٍ مفتوحةٍ تَعْبُرُ شوارعَ سراييفو. بدَا اليومُ وكأنه يوم عادي رغمَ التوترِ السياسيِّ في البلقان. بعدَ دقائقَ، سمع الناس صوتُ الرصاصٍ، وسقطَ الأميرُ قتيلًا، وفُتحت بذلكَ بوابةُ الجحيمِ، وبدأَ فصلٌ جديدٌ منْ تاريخِ البشريةِ: الحربُ العالميةُ الأُولَى. لم يكنْ أحدٌ ليتوقَّعَ أنَّ تقود حادثةَ الاغتيالٍ إلَى مقتلِ أكثرَ منْ 21 مليون إنسان، وتُعِيدُ رَسْمَ خريطةِ أوروبَّا والعالَمِ.

ربما الاهم من ذلك أنَّ تلك الحربَ لم تكنْ نهايةً للعُنْفِ، بل كانت مقدّمةً لتاريخ حافلٍ بالحروبِ والصراعاتِ.

اليومَ، وبعدَ أكثرَ منْ قرنٍ، لا يزالُ السؤالُ: هلِ الحربُ إلَى زوالٍ؟ أم أنَّنَا فقطْ نعيشُ مرحلةِ الهدنةٍ بينَ حَرْبَيْنِ؟

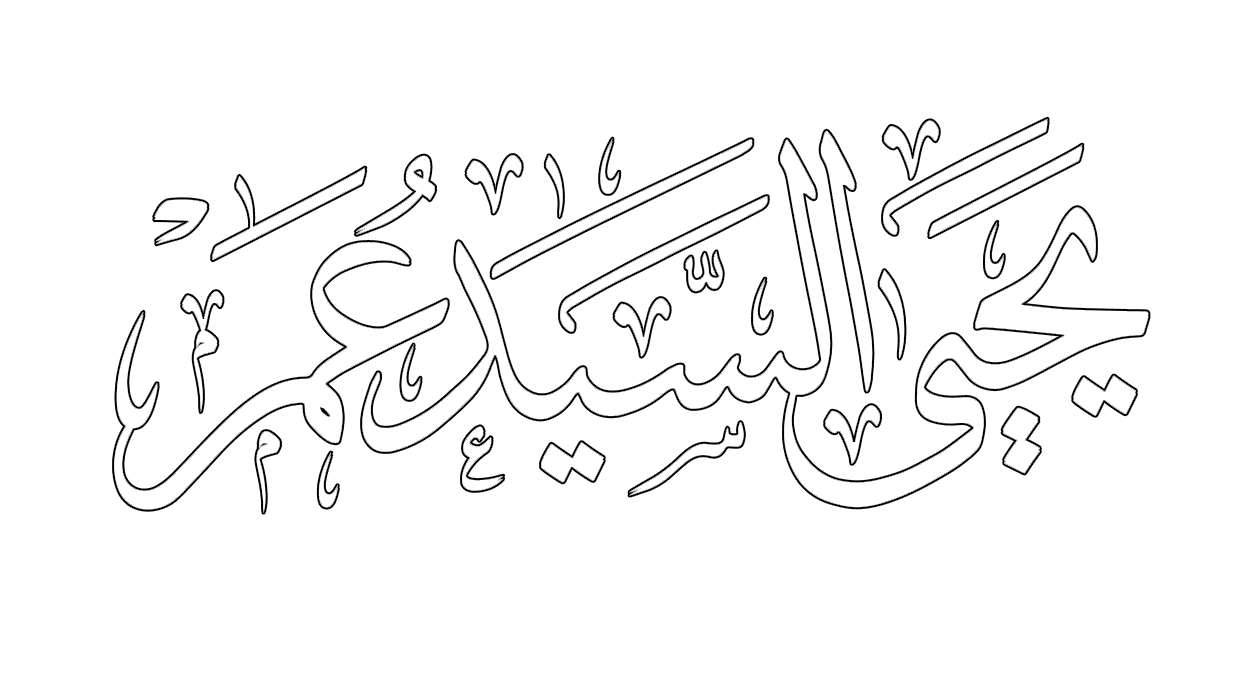

الحربُ، كما يوضحها الدكتورُ أحمدُ أبو زيد في كتابِهِ “هلْ الحربُ إلى زوالٍ؟” هي ليستْ مجردَ صراعٍ بينَ جيوشٍ، بلْ هيَ ظاهرةٌ اجتماعيةٌ وسياسيةٌ متجذِّرةٌ في التاريخِ.

المجتمعاتُ الزراعيةُ الأُولَى، حينَ بدأتْ بتكوينِ مخازنَ الحبوبٍ وتراكمِ الثرواتِ، كانت أوَّلَ مَنْ احتاجَ إلى الحمايةِ، ثم الهجومِ. منَ الدفاعِ، وُلِدَ الهجوم، ومِنَ الحاجة إلى الموارد، وُلِدَت الغزوات. هكذا تشرحُ النظريةُ الماركسيةُ في العلاقاتِ الدوليةِ كيفَ أنَّ الحربَ مرتبطةٌ ارتباط وثيق بالتوزيعِ غيرِ العادلِ للثرواتِ، وبالرغبةِ المستمرَّةِ في السيطرةِ.

في هذا السياقِ، تأتي قصةُ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، اللي لم تكنْ صراع بينَ الديمقراطيةِ والفاشيةِ كما يُروَّجُ لهَا، بل هي كما يَعرضُهَا الكتابُ “صراع إمبريالي جديد. الولايات المتحدة وألمانيا، بحسبِ النظرةِ الماركسيةِ، لم يكن الصراع بينهما على الأخلاقِ، بلْ كان على وراثةِ إمبراطورياتٍ آيلةٍ للسقوطِ. والحربُ الباردةُ التي تبعتهَا لم تكن إلَّا استمرارٌ لهذا الصراعِ، لكنْ بأساليبَ أكثرَ دهاءً: دعمُ انقلاباتٍ، حروبٌ بالوكالةِ، سباقُ تسلُّحٍ، تدخُّلاتٌ في الشؤونِ الداخليةِ للدولِ، فهي إذن صراعٌ على المراكزِ العالميةِ بين مُختلَفِ الأطرافِ وبمختلَفِ الطرقِ.

بالحديثِ عن معدلاتِ الحروبِ، يتناولُ الكاتبُ مشروعَ “روابطِ الحربِ”، واللي رصَدَ 655 حرب في الفترةِ ما بينَ 1816 وحتَّى 2007، بمعدلٍ يزيدُ عنْ ثلاثةِ حروبٍ في السنةِ. ما يعني أنَّ الحربَ ليستْ استثناءً، بل هي القاعدةُ.

هذا الرقمُ يشبه العالمَ اللي بنَعيشهُ اليومَ. وإلا كيفَ نُفسِّرُ ما حدث في سوريا؟ بلدٌ كانَ يضجُّ بالحياةِ، صارَ مسرح لصراعٍ دمويٍّ منذُ 2011م، الحربُ هناكَ، كما يَذْكُرُ الكتابُ، كانتِ الأسوأَ عالميًّا، تسبَّبَتْ في فقدان مئاتِ الآلافِ وتشريدِ الملايين، وكلُّ ذلكَ ترافق مع صمتٍ دوليٍّ وعجزٍ أخلاقيٍّ، سجَّلَتْ هذه الحربُ أكثرَ منْ نصفِ ضحايَا الصراعاتِ المسلحةِ في العالَمِ، مع العلم أن 90% منهم كانوا منَ المدنيين.

الأمرُ لا يقتصرُ على سوريا وحدهَا. عشراتُ الدولِ تُعاني منَ “الحرب”: السودان، الكونغو، كولومبيا، اليمن، ليبيا، أوكرانيا، وغيرها. كلُّها أمثلةٌ حيةٌ على أنَّ الحروبَ الحديثةَ ليستْ بالضرورةِ حروب تقليديةً بين جيوشٍ، بلْ هي حروبٌ أهليةٌ، صراع بالوكالةِ، حروبُ مواردَ وهويةٍ. في السودان، على سبيل المثال، تكررتِ الحلقةُ نفسُهَا منذُ عقودٍ: انقلاباتٌ، تمرداتٌ، جيوشٌ موازيةٌ، ودائمًا الشعبُ هو الخاسرُ. تمامًا كما يصفُ الكتابُ نمطَ الحروبِ في “دولِ الجنوبِ العالميِّ”؛ الحربُ ليستْ بطارىء، بل هي نمطُ وشكل من أشكال الحياةٍ.

التياراتُ الليبراليةُ حاولتْ أنْ تُروِّجَ لأملٍ كبيرٍ: على أمل أن الديمقراطيةَ تقتلُ الحروبَ، وأنَّ الدولَ التي تحترمُ التعدديةَ والحقوقَ لا يمكن أن تعيش الحروب معَ بعضهَا البعضِ. لكنَّ الواقعَ الحديثَ يُكَذِّبُ هذه الفرضيةَ. الولاياتُ المتحدةُ، راعيةُ الديمقراطيةِ كما تدَّعِي، قادتْ بنفسهَا غَزْوَ العراقِ عامَ 2003. وها هي إسرائيلُ اليومَ، تُكرِّرُ النموذجَ في غزة: تدميرٌ شاملٌ، عقابٌ جماعيٌّ، دونَ مُساءَلَةٍ حقيقيةٍ. فهل انتهتِ الإمبرياليةُ؟ أم تقمصت بثوب جديد؟

الأخطرُ في النظامِ الدوليِّ الراهنِ، هو الفجوةُ الكبيرةُ بينَ الخطابِ والممارسةِ. تياراتُ الواقعيةِ السياسيةِ مثلًا، وهذا ما يُؤكِّدُهُ الكتاب، ترَى أنَّ الصراعَ أمرٌ حتميٌّ في نظامٍ دوليٍّ فوضويٍّ؛ بما انه لا توجدُ سلطةٌ عليَا تمنعُ الدولَ منَ التصرُّفِ بعدوانيةٍ. هذه النظرةُ تُفسِّرُ كثير مما نراهُ اليومَ منْ سباقاتِ تسلُّحٍ، مثل اللي صاير بينَ الصين وأمريكا في بحر الصين الجنوبي، أو بين الهند وباكستان في كشمير. كلُّ دولةٍ بتشوف أنَّ أمنهَا مُهدَّدٌ بتُبادِرُ للتسلُّحِ، وهنا يُدْخِلُ الجميعَ في حلقةٍ مفرغةٍ منَ الرعبِ، وهذا ما يعرف بـ”تأثيرِ المَلِكَةِ الحمراءِ”: إنْ أردتَ الحفاظَ على بقائِكَ ووجودِكَ عليك أن تتكيَّفَ دائماً. هذا المُصْطَلَحُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قِصَّةٍ “أليس في بلادِ العجائبِ”، وشخصيةُ المَلِكَةِ الحمراءِ في القصةِ تقولُ: “عليكَ أنْ تَرْكُضَ بأقصَى مَا تستطيعُ فقطْ لتَبْقَى في مكانِكَ”، اذا اسقطنا هذه المقولةِ على العلاقاتِ الدوليةِ نجدها منْ خلالِ إنفاقِ الدولِ المتنافسةِ الكثير من الموارد على سباقِ التسلُّحِ، والهدف التفوُّقِ على الخَصْمِ، لكنْ في النهايةِ وعلى الرغمِ منْ تطوُّرِ كلا المتنافسَيْنِ، الا ان القوةَ تبقَى متساويةٌ، ما يعنِي الدخولَ في حلقةٍ لا نهائيةَ من سباقِ التسلُّحِ، وهذَا الشيء كان واضح جدا في الصراعِ الأمريكي السوفييتي خلالَ الحربِ الباردةِ.

التياراتُ النقديةُ بحسب وصف الكتابُ تذهبُ أبعدَ منْ ذلك. ترى أنَّ الخطابَ نفسَهُ منحازٌ، وانو تعريفَ الحربِ في العلاقاتِ الدوليةِ غالبًا ما يُهَمِّشُ دورَ الضحايا، لا سيَّمَا منَ النساءِ والأطفالِ والمجتمعاتِ الضعيفةِ؛ يعتمدُ هذا الخطابُ على عدمِ المساواةِ الهيكليةِ الموجودةِ في النظامِ الدوليِّ. وتطرحُ هذه التياراتُ سؤال مؤلم: لماذا لا تُعَدُّ الجرائمُ اليوميةُ ضدَّ المدنيين في فلسطين أو الروهينغا أو أفغانستان حروب بمعنى الكلمةِ؟ لماذا يُعرَّفُ العنفُ فقط عندما يمسُّ دولَ الشمالِ الغنيِّ؟

رغم كلَّ هذا، لا يمكن نفيُ وجودِ تحولاتٍ مهمةٍ. فالحروبُ بينَ الدولِ أصبحتْ نادرةً. الرَّدْعُ النوويُّ، العلاقاتُ الاقتصاديةُ، منظوماتُ القانونِ الدوليِّ -رَغْم ضَعْفِهَا-، كلُّهَا عواملُ قلَّلتْ من احتمالاتِ اندلاعِ حربٍ عالميةٍ كبرى. السلامَ لا يمكن له أن يشكل واقع حقيقي، إنما الحروبُ تغيَّرتْ بالشكل لا بالمضمون. انتقلتْ منَ الخنادقِ إلى الطائراتِ المُسيَّرةِ، ومنَ الجيوشِ إلى الميليشياتِ، ومنَ الاحتلالِ المباشِرِ إلى السيطرةِ الاقتصاديةِ والعقوباتِ.

خلاصةُ الأمرِ: لا يبدو انو الحربَ إلى زوالٍ. بل هي تتطوَّرُ، تتبدّلُ، تتحايلُ على القوانين، وتَجِدُ دائمًا مَن يُبرِّرهَا. طالما بقيتِ المصالحُ متضاربةً، والعدالةُ غائبةً، والقانونُ رهينةَ الأقوياء، ستبقَى الحربُ جزء من المشهدِ. المتغير الوحيد أصبحنا نُخْدَعُ أكثرَ… ونحزنُ أقلَّ.